ライスペーパーの使い方完全ガイド!戻し方・巻き方について解説

「生春巻きを作りたいけど、ライスペーパーが破れたり、くっついたりして上手くいかない…」あるいは「ライスペーパーって生春巻き以外に使い道はあるの?」といったお悩みや疑問をお持ちではないでしょうか。

でもライスペーパーを使った春巻きの作り方が紹介されるくらい人気の食材です。(参考文献:Vietnamese Fresh Summer Rolls|Nutrition.gov)

この記事では、そんなあなたのために、ライスペーパーの基本的な扱い方から上級者向けの応用テクニックまで、どこよりも詳しく解説します。

ライスペーパーとは?基礎知識を深掘り

まずは、意外と知らないライスペーパーの基本について見ていきましょう。

原材料や種類の違いを知ることで、作りたい料理に合わせた最適な一枚を選べるようになります。

原材料と栄養価:グルテンフリーでヘルシー

ライスペーパーの主な原材料は、その名の通り「米粉」と、もちもちとした食感を生み出す「タピオカでんぷん」です。これらを水で溶いて蒸し、薄いシート状に乾燥させて作られます。米を主原料としているため、小麦アレルギーの原因となるグルテンを含まない「グルテンフリー」食材としても近年注目されています。アレルギーを持つ方や健康を意識する方でも安心して楽しむことができるのは大きな魅力です。栄養価は製品により多少異なりますが、標準的な直径16cmのライスペーパー1枚あたり約30kcal、糖質は約7gと、脂質をほとんど含まないヘルシーな食材と言えるでしょう。

厚さ・サイズの違いと用途:料理に合わせた選び方

ライスペーパーには様々な厚さやサイズがあり、それぞれのベトナム料理に適した調理法が異なります。例えば、透明感があり繊細な食感が特徴の「薄手」のタイプは、生春巻きに最適です。具材の色が美しく透けて見え、食卓を華やかに彩ります。ただし、その繊細さゆえに破れやすいため、戻し方や扱いには少し注意が必要です。

一方で「厚手」のライスペーパーは、丈夫で破れにくく、しっかりとした食感を持っています。そのため、揚げ春巻きや、ライスペーパーを皮として使う焼き餃子といった、加熱調理に真価を発揮します。揚げると外側はカリッと、内側はもちっとした独特の食感が楽しめます。サイズについては、一般的に直径16cmや22cmの円形が主流です。作りたい料理の大きさや包む具材の量に合わせて選びましょう。ミニサイズの生春巻きや一口サイズのおつまみには16cmが便利です。

(参考文献:ケンミン食品 公式サイト|ケンミン食品株式会 https://www.kenmin.co.jp/)

【ライスペーパーの使い方】失敗しないライスペーパーの戻し方【基本】

ライスペーパー料理で最もつまずきやすいのが「戻す」工程です。

ここでは、誰でも失敗しない基本の戻し方を、調理科学の視点も交えて徹底解説します。

準備する道具

特別な道具は必要ありません。ご家庭にあるもので十分です。ライスペーパー全体をムラなく水に浸すために、直径22cm程度のライスペーパーであれば、直径24cm以上のフライパンや大きめのボウルを用意しましょう。そして、最も重要なのが戻すためのお湯の温度です。

手順:40℃のぬるま湯で20~30秒が黄金ルール

まず、フライパンかボウルに40℃程度のぬるま湯を張ります。給湯器の設定を40℃にするか、沸騰したお湯と水を混ぜて温度を調整してください。この温度が、ライスペーパーの扱いやすさを決める重要なポイントになります。

なぜ40℃が最適なのでしょうか。その理由は、ライスペーパーの主成分である米のでんぷんが、水と熱を加えることで「糊化(こか)」という現象を起こし、柔らかくもちもちとした食感に変化するためです。温度が低すぎると戻るのに時間がかかりすぎ、逆に高すぎると急激に柔らかくなりすぎて破れやベタつきの原因となってしまいます。40℃前後は、でんぷんが適度に水分を吸収し、最も扱いやすい状態になる最適な温度なのです。

ぬるま湯の準備ができたら、ライスペーパーを1枚そっと入れ、全体を沈めます。浸す時間は20~30秒を目安にしてください。引き上げるタイミングは、ライスペーパーの角が少し内側に曲がってきた頃です。この時点ではまだ少し硬さが残っているくらいがベストな状態と言えます。まな板の上で作業しているうちに、余熱と表面の水分で丁度良い柔らかさに変化していきます。

戻し方を成功させるためのポイント

基本の手順に加えて、いくつかのポイントを意識することで、失敗の確率をぐっと減らすことができます。

第一に、面倒に感じても、ライスペーパーは必ず1枚ずつ戻すようにしてください。複数枚を一度に水に入れてしまうと、あっという間にくっついてしまい、きれいに剥がすのは非常に困難になります。

次に、破れを防ぐ最大のコツは、水から引き上げるタイミングです。芯がまだ残っているくらいの「少し硬め」の状態で引き上げることを心がけましょう。完全に柔らかくなるまで水に浸してしまうと、具材を包む際に非常に破れやすくなります。

最後に、ベタつきを防ぐための工夫です。特に湿度が高い夏場や、きゅうりやトマトなど水分の多い具材を使う場合は、ぬるま湯にくぐらせる時間をさらに短くし、「さっと」程度で引き上げるのがおすすめです。これにより、ライスペーパーが水分を吸いすぎるのを防ぎ、調理台や皿へのベタつきを軽減することができます。

(参考文献:ライスペーパーの上手な戻し方と巻き方|ケンミン食品株式会社 https://www.kenmin.co.jp/recipe/60330.html, ライスペーパーの上手な戻し方。破れないコツや保存方法もご紹介|DELISH KITCHEN https://delishkitchen.tv/articles/486, ライスペーパーの戻し方、基本&応用。おすすめレシピ25選も|キナリノ https://kinarino.jp/cat4/38841)

【ライスペーパーの使い方】くっつかない&破れない!生春巻きの綺麗な巻き方

戻し方をマスターしたら、次は「巻き方」の工程です。

いくつかのコツを押さえるだけで、まるでお店で出てくるような美しい生春巻きを作ることができます。

具材の配置:中央よりやや手前が基本

戻したライスペーパーは、水で軽く濡らしたまな板や清潔な布巾、あるいは大皿の上に広げます。具材を置く位置は、ライスペーパーの中央よりやや手前が基本です。ここに具材を横長に置くことで、手前から巻いたときに具材が安定し、綺麗な円筒形に仕上げやすくなります。

見栄えを良くするためには、具材を置く順番に一工夫しましょう。エビやアボカド、ミントやディルといったハーブなど、色鮮やかな具材を一番下(最初に置く)、もしくは一番奥(巻き終わり側)に配置してみてください。そうすることで、巻いたときに外側から具材の色が透けて見え、食欲をそそる美しい仕上がりになります。

実践ステップ

【手前を折る】 具材を置いたら、ライスペーパーの手前の端を持ち上げ、具材をぐっと押さえ込むようにかぶせて一巻きします。このとき、緩みが出ないように、軽く締めながら巻くのが綺麗な形を作るポイントです。

【両端を折る】 次に、左右の端を内側に折りたたみます。このとき、具材の幅に合わせてぴったりと折ることで、仕上がりの形が整い、中身がはみ出しにくくなります。

【最後まで巻く】 最後に、奥に向かってくるくると最後まで巻いていきます。巻き終わりに空気が入らないように、均等な力で丁寧に巻くことを意識してください。これで、形崩れしない美しい生春巻きの完成です。

よくある失敗とリカバリー術

どんなに気をつけていても、失敗はつきものです。そんな時のためのリカバリー術を知っておけば、慌てずに対処できます。

もし、巻いている途中でライスペーパーが破れてしまったら、諦める必要はありません。もう1枚ライスペーパーを同じように戻し、破れた春巻きをそのまま置いて二重に巻いてしまいましょう。皮が二重になることで強度が格段に増すだけでなく、食感もより「もちもち」になり、かえって美味しくいただけることもあります。

また、ライスペーパーの粘着力が弱く、巻き終わりがはがれてきてしまうという悩みもよく聞かれます。その際は、ご家庭にある米粉や片栗粉を少量の水で溶いて、「のり」の代わりとして巻き終わりに塗って留めてみてください。これだけで、はがれをしっかりと防ぐことができます。

(参考文献:基本の生春巻き|DELISH KITCHEN https://delishkitchen.tv/recipes/296718538740531671)

プロが教える応用テクニック

基本をマスターしたら、次は応用編です。

時短テクニックや驚きのアレンジレシピで、ライスペーパーのまだ見ぬ可能性を広げていきましょう。

霧吹きだけで戻す“時短法”

急いでいる時や、洗い物を極力減らしたい時に非常に便利なのが「霧吹き」を使った戻し方です。乾いたライスペーパーの両面に、食品用の霧吹きで水をまんべんなく吹きかけ、そのまま1〜2分ほど置きます。これだけで、ライスペーパーが程よく水分を吸って柔らかくなります。水を張る手間が省け、水分量を調整しやすいためベタつきにくいのが最大の利点です。硬さの微調整がしやすいため、特に揚げ物用の皮として使う際に便利な方法です。

ライスペーパーで作る!絶品アレンジレシピ

ライスペーパーの魅力は生春巻きだけにとどまりません。まず試していただきたいのが「揚げ春巻き」です。厚手のライスペーパーでひき肉や春雨などの具材を包み、油で揚げるだけで、皮がパリッ、サクッとした食感に生まれ変わります。生とは全く違う香ばしい美味しさに出会えるでしょう。

次におすすめなのが「ライスペーパー餃子」です。餃子の皮の代わりにライスペーパーを使えば、グルテンフリーのヘルシーな餃子が楽しめます。フライパンに並べてから水を加えて蒸し焼きにすると、皮がカリッとしながらも、もちっとした独特の食感に仕上がります。

朝食やブランチには「なんちゃってガレット」はいかがでしょうか。フライパンに戻したライスペーパーを広げ、中央に卵を一つ落とし、チーズやハムを乗せて四方を折りたためば、そば粉を使わずに驚くほど簡単なガレットが完成します。

デザートにもライスペーパーは活躍します。戻したライスペーパーで、あんことイチゴを優しく包めば、求肥(ぎゅうひ)いらずの「いちご大福風デザート」が出来上がります。透明な皮からイチゴが透けて見える様子も、見た目にキュートで心が和みます。

さらに、手軽なおつまみとして「ライスペーパークリスピーピザ」も人気です。フライパンでライスペーパーを両面焼き、ピザソース、チーズ、お好みの具材を乗せて蓋をして蒸し焼きにするだけ。クリスピーな食感のミニピザが、あっという間に楽しめます。

ダイエットの味方!置き換えメニュー

ライスペーパーは、様々な料理の皮や生地の代わりとして使うことで、糖質を抑えることにも貢献します。例えば、クレープ生地の代わりにライスペーパーを使えば糖質を約3割カットでき、食パンの代わりとして具材を巻けば約2割の糖質オフが期待できます。使い方次第で、美味しくヘルシーな食生活の強い味方となってくれるでしょう。

作り置き・保存方法の疑問を解決

ライスペーパーの正しい保存方法を知って、その美味しさを長持ちさせましょう。

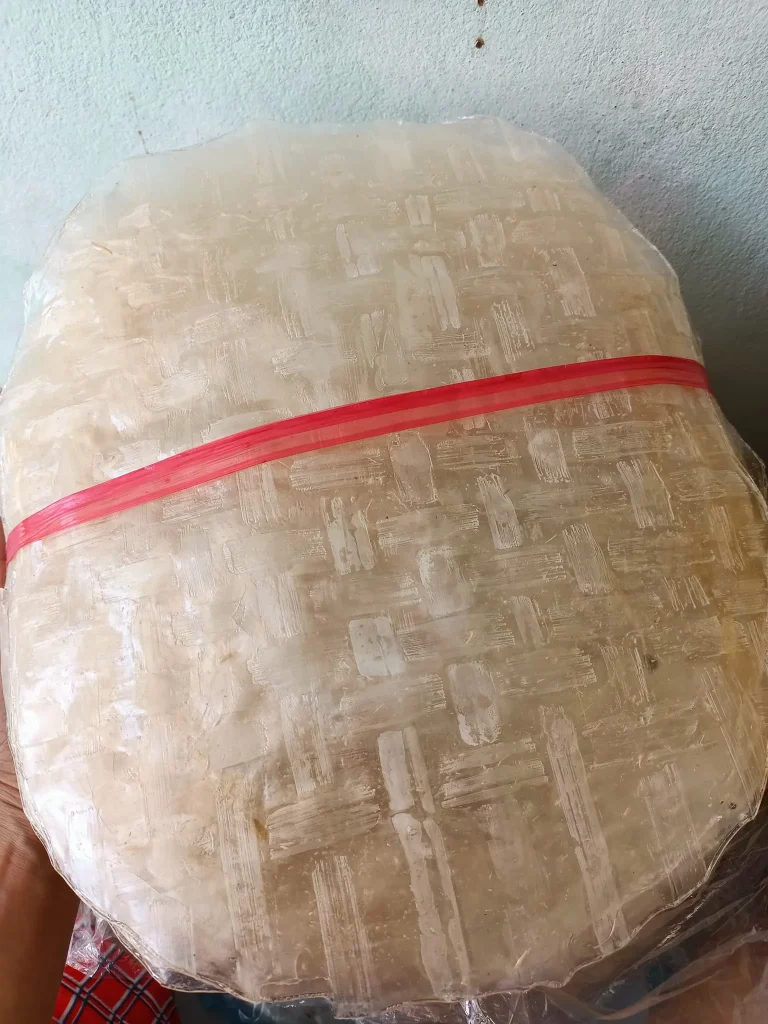

未開封・開封後の保存方法

未開封のライスペーパーは、直射日光、高温多湿を避ければ常温で長期間保存が可能です。一度開封した後は、乾燥や湿気を防ぐことが品質を保つ上で最も重要になります。袋の口を輪ゴムやクリップでしっかりと閉じ、可能であればさらに密閉容器やジップ付きの保存袋に入れて、同様に常温で保存してください。正しく保存すれば、開封後も数ヶ月は問題なく使用できます。

戻したライスペーパーや作り置き生春巻きの保存

一度水で戻したライスペーパーは、残念ながら冷蔵や冷凍での保存には向いていません。水分を含んだライスペーパーは、冷蔵庫内では乾燥してカチカチに硬くなってしまい、冷凍すると解凍時に水分が抜けてベタベタになったり、ちぎれたりして、食感が著しく損なわれてしまいます。戻したライスペーパーは、その日のうちに使い切るのが原則です。

もし生春巻きを作り置きしたい場合は、乾燥が大敵となります。まず、完成した生春巻きを一本ずつ、軽く湿らせたキッチンペーパーで丁寧に包みます。次に、その上からさらにラップでふんわりと包み、保存容器に入れて冷蔵庫で保管します。この方法で、翌日くらいまでなら美味しさを保つことができますが、時間が経つと野菜の水分で皮がふやけてしまう可能性もあるため、できるだけ早めに食べきるのがおすすめです。

(参考文献:ライスペーパーの戻し方、基本&応用。おすすめレシピ25選も|キナリノ https://kinarino.jp/cat4/38841)

ライスペーパーの使い方に関するQ&A

ここでは、ライスペーパーに関するよくある質問にお答えします。

Q1. ライスペーパーはどのくらい日持ちしますか?

A1. 未開封であれば、パッケージに記載されている賞味期限(多くは製造から2〜3年程度)まで美味しく食べられます。開封後は、湿気を避けて正しく保存すれば数ヶ月は持ちますが、風味を損なわないためにも、なるべく早めに使い切ることをおすすめします。

Q2. 戻しすぎてベタベタになったら、どうすればいいですか?

A2. 一度柔らかくなりすぎたライスペーパーを元の硬さに戻すのは困難です。しかし、捨てるのはもったいないので、フライパンでごま油をひいて両面を焼き、チーズやネギを乗せて「おやき」のようにしたり、細かく切ってスープに入れて「ワンタン」のようにして食べるのがおすすめです。

Q3. グルテンフリーなのに、なぜ弾力があるのですか?

A3. あの独特のもちもちとした弾力は、原材料に含まれる「タピオカでんぷん」によるものです。タピオカでんぷんが水分と熱によって糊化することで、小麦由来のグルテンがなくても、強い粘りと心地よい弾力が生まれるのです。

Q4. 生春巻きの皮がお皿にくっついてしまいます。

A4. お皿を水でさっと濡らしておくか、レタスや大葉、サニーレタスといった葉物野菜を一枚敷いてから生春巻きを並べると、くっつきを効果的に防ぐことができます。

Q5. ライスペーパーの色が白や茶色など違うのはなぜですか?

A5. 一般的な半透明の白いライスペーパーは精米された白米から作られていますが、少し茶色がかったものは栄養価の高い玄米が使われていることが多いです。玄米から作られたライスペーパーは、より香ばしい風味が特徴で、食物繊維やミネラルも豊富です。

Q6. 生春巻きにおすすめのタレを教えてください。

A6. 定番は、甘くて少しピリ辛のスイートチリソースや、ベトナム料理でおなじみの、ナンプラーをベースに作る甘酸っぱいタレ「ヌクチャム」です。それ以外にも、味噌とマヨネーズを混ぜた和風のコク旨だれや、さっぱりとしたポン酢、香ばしいごまだれなども意外なほど相性が良いので、ぜひお好みの味を見つけてみてください。

まとめ:今日から失敗ゼロでライスペーパーを楽しもう

ライスペーパーは、正しい戻し方と巻き方のいくつかのコツさえ掴めば、決して扱いにくい食材ではありません。

戻し方の黄金ルールは「40℃のぬるま湯で、少し硬さが残る程度で引き上げること」。

そして巻き方のコツは「具材は中央よりやや手前に置き、軽く締めながら巻くこと」です。

この記事を参考に、ぜひ様々なライスペーパー料理の世界を探求してみてください。きっと、その手軽さと美味しさ、そしてアレンジの自由度の高さに魅了されるはずです。